不久前的一天下午,莫斯科突降小雨,為干熱許久的天氣帶來一絲涼爽。當我按照手機導航走出地鐵站,準備前往俄羅斯功勛藝術家左貞觀的工作室進行采訪時,一抬頭發現滿頭白發的他已經打著傘在等我了。這一刻令我頗感意外,畢竟他已年逾八十,雖然儒雅依舊、風度翩翩,但畢竟歲月不饒人,他走起路來已明顯變得遲緩。我告訴他沒有必要下來接我,他笑著說:“這場雨來得突然,我怕你沒帶傘。”我一下子明白了為什么之前和其他人提起這位華裔著名作曲家時,他們的一致評價是左老師為人和善,耐心細致,對晚輩關照有加。

左老師的工作室面積不大,四周擺滿了各種書籍和獎章獎狀,除了音樂方面的專業書之外,更多的是關于中國傳統文化的名著,甚至包括俄語版《周易》《紅樓夢》等。當話題轉向他新近出版的專著《冼星海在蘇聯》時,他的眼神更加明亮、聲音更加洪亮。“今年是冼星海誕辰120周年,也是中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80周年。我感覺自己有責任讓冼星海在蘇聯的最后歲月——那段他流落異鄉,在困頓中仍不忘祖國、堅持音樂創作的歷史——重見天日。”

“或許冥冥之中有天意,”左貞觀告訴我,他與冼星海的關聯似乎早已注定,且已遠超越學術范疇。“我們都從中國遠道而來,經歷了波折,都對兩個國家充滿深情。”

1940年5月,在那個炮火連天的日子里,冼星海受命從延安前往蘇聯為抗戰紀錄片制作配樂。然而,一年后蘇德戰爭爆發,莫斯科很快被波及,冼星海輾轉到了蘇聯加盟共和國哈薩克斯坦的阿拉木圖,打算從那里乘火車回國。可是,抵達后發現那里的鐵路也被戰火破壞。冼星海只好流落異域,投靠無門之際遇到了同為音樂家的巴赫德讓?拜卡達莫夫。后者雖然生活拮據,仍慷慨地收留了他。在拜卡達莫夫的推薦下,冼星海成為了一名音樂指導,他白天忙于工作,晚上勤奮創作,先后完成了第一交響曲《民族解放》、第二交響曲《神圣之戰》等反法西斯主題的樂曲和大型管弦樂組曲《滿江紅》等。他還承擔起了根據哈薩克民族英雄阿曼蓋爾德的故事創作交響史詩《阿曼蓋爾德》的重任。這部交響史詩體現了冼星海對哈薩克民族、歷史、文化和英雄精神的感知與理解,與《黃河大合唱》一樣震撼人心,鼓舞士氣。

1945年5月,納粹德國投降,歐洲戰事結束。一周后,冼星海拖著病重的身軀回到莫斯科接受治療。然而長期的病痛和艱苦嚴寒的環境早已擊垮了他的身體,僅僅5個月后,這位杰出的“人民音樂家”溘然長逝,年僅40歲。直到生命的最后一刻,他仍念念不忘音樂創作,請求朋友給他帶去五線譜稿紙,以便讓隨時記錄創作靈感。

同年,左貞觀在新疆烏魯木齊出生。他的外婆是蘇聯人,外公是中國人,父親是江蘇常州人,抗戰時期被派往新疆工作。左家大兒子出生半年內,歐戰結束,中國抗日戰爭也取得了勝利,祖父特意為他取名“貞觀”,父親也給他取了洋名“維克多”,即“勝利”的意思。中華人民共和國成立后,全家移居上海。他的父母在復旦大學任教,雖不從事音樂工作,但都喜歡欣賞古典音樂,對蘇聯音樂更是情有獨鐘,左貞觀在不知不覺中完成了音樂啟蒙。13歲時,他考進了上海市少年宮管弦樂隊。在那里,他第一次聽到了柴可夫斯基的《天鵝湖》選曲,他的心靈受到強烈的震撼。即使現在提起,他仍難掩激動:“我很清楚地記得在排練之后,就好像遭到電擊一樣,暈過去醒過來,感到自己已經完全是另一個人了。從那時候起,我開始瘋狂地喜歡音樂,對我以后的專業起了決定性的作用。”

然而,造物弄人。就在年幼的左貞觀沉浸于音樂的陪伴,幸福快樂地成長之際,他父親于1958年突然被定性成了“歷史反革命分子”,全家的生活一下子陷入困頓。隨后,中蘇關系惡化,左貞觀家的生活更是雪上加霜。1961年,左母帶著4個未成年的孩子投奔遠在西伯利亞的娘家。隨后,左貞觀考進伊爾庫茨克音樂中專學習大提琴。憑借著刻苦努力,他很快就通過了語言關,適應了新生活。后來又考入國立新西伯利亞音樂學院大提琴系。1971年畢業后,被分配到專業交響樂團任大提琴首席。兩年后,為了繼續提升音樂技能,他辭職后進入莫斯科國立格涅辛音樂學院作曲系深造。期間,他創作的《節日序曲》獲得全蘇聯青年作曲家比賽一等獎,1978年畢業后順利進入莫斯科作曲家協會工作。雖然在日常學習和工作中,他并沒有因為有中國血統和中國人的相貌而受到歧視——對此他一直心懷感激——但在中蘇關系沒有解凍之前,他的作品既無法正式發表,也無法公開演出。

直到1987年,中蘇關系解凍后,左貞觀才迎來了自己藝術生命的春天。莫斯科作曲家協會專門為他舉辦了個人作品音樂會。他的樂曲有機融合了中國古老的音樂元素與西方的作曲技巧,令人耳目一新,現場氣氛熱烈。演奏結束后,雷鳴般的掌聲響徹整個大廳。左貞觀多次上臺謝幕,但觀眾仍不愿離去。更令左貞觀沒有想到的是,他年邁的父親和全家人也出現在了現場。原來,左父沉冤得雪后來到蘇聯探親。莫斯科作曲家協會特意派人把他們全家從新西伯利亞接到莫斯科,共同見證左貞觀音樂生涯的歷史性時刻。

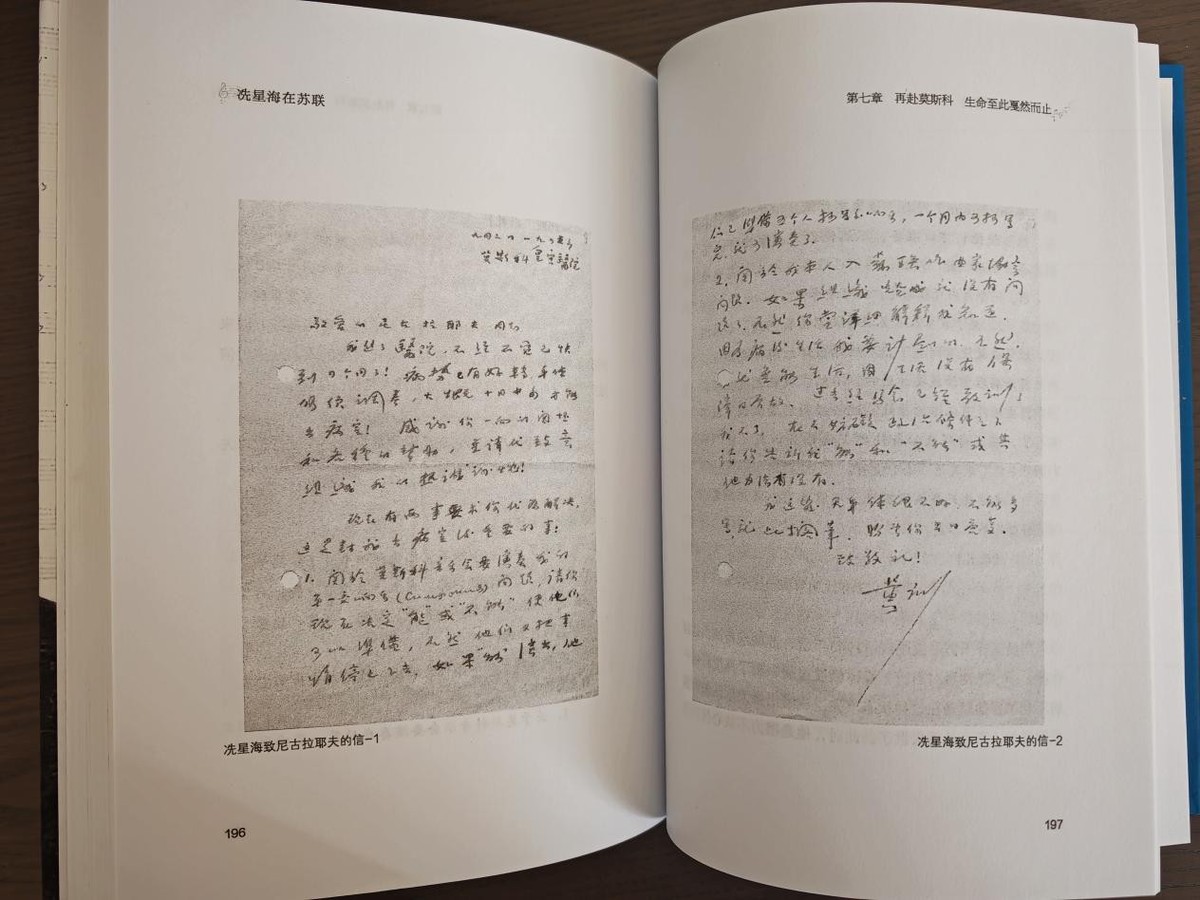

第二年,中國外交部的一紙委托,將左貞觀和冼星海跨越時空“鏈接”起來。當時為了完善和整理冼星海的生平事跡及音樂作品,中國外交部致函蘇聯外交部,請求協助提供相關情況。后者將任務布置給了蘇聯作曲家協會,相關負責人一下就想到了左貞觀。“沒有人比我更勝任這項工作了,”左貞觀回憶說,“仿佛我與冼星海有某種緣分。”在閱讀了大量資料以后,左貞觀得知冼星海在蘇聯期間的大部分時間都生活在阿拉木圖,于是他立即動身前往實地探訪。經過不懈努力,他找到了和冼星海有過交集的當地居民和音樂家,收集了大量珍貴的一手資料,并陸續發表多篇文章,讓外界對冼星海的認識更加全面、立體。與此同時,他還在阿拉木圖和莫斯科舉辦多場紀念音樂會,幫助傳播傳承冼星海的音樂作品。

今年9月3日,冼星海的《黃河大合唱》在莫斯科柴可夫斯基音樂廳再度奏響——這場具有里程碑意義的演出,凝聚著左貞觀的無數心血。“1955年,正是在這個音樂廳舉辦了星海逝世十周年紀念音樂會,這是一種傳承。”他望向窗外,略有所思地說。

數十年來,左貞觀的音樂作品在國際比賽中屢屢獲獎,其中包括1993年他的單樂章管弦樂作品在上海獲得國際比賽獎,1996年他的作品在意大利國際作曲比賽獲得第一名等。1999年3月4日,時任俄羅斯總統葉利欽簽署總統令,授予左貞觀“俄羅斯功勛藝術家”稱號,并為他頒發獎章。同時,他積極推動中俄音樂文化的交流,多次在俄羅斯舉辦介紹中國音樂的音樂會,帶領俄羅斯藝術團體到中國演出,舉辦各種交流活動,受到俄中兩國政府和藝術同行的高度贊賞。他還自己出錢幫助過無數中國留學生、藝術家和務工人員,為他們提供法律援助、翻譯文件、聯系就醫等。“當你在海外漂泊,”他的聲音柔和如春雨,“一張熟悉的中國面容就是心靈的錨點,不管你事先認不是認識他。”這份永不褪色的情誼,讓他在2005年榮獲普京總統親自授予的“俄羅斯友誼勛章”——這對文化橋梁的建造者而言,是極為珍貴的肯定。

訪談結束走出樓道時,淅淅瀝瀝的小雨已經停歇。在金色夕陽的映照之下,整個城市煥然一新。左貞觀的臨別贈言在我腦海中回蕩:“冼星海讓我懂得,愛國從來不是畫地為牢,而是讓藝術生根發芽、讓理解枝繁葉茂的土壤。”我突然覺得,在這片暮色中,仿佛有兩個靈魂在交相輝映——冼星海,用音符譜寫民族救亡的烽火詩篇;左貞觀,將之傳承創新并發揚光大。他們用奉獻、音樂和跨國之愛譜寫的命運交響曲,穿越時空,直至永遠。

(柳洪杰)